日本の医師と患者の関係は、西欧人の目には、とても奇妙に映るらしい。日本の患者は、一ふつう、「自分はしろうとで、何も存じません」という態度をとる。医師や看護婦でさえ、いったん患者の立場になると「何も知らない」フリをするのが美風とされている。そして、すべてを「おまかせ」する。

一方、西欧人が医師に相対した時は「私は、これこれの自覚症状がある。しかじかの病気ではないかと思う。どのような治療をしてもらえるだろうか」と尋ねるのがふつうである。

日本人の医師と日本人の患者、アングロサクソン系の医師と患者の組み合わせなら、それで、とりあえずは問題がおきないのだが組み合わせが変わると、めんどうなことになる。

たとえば、欧米人の患者が日本人の医者に、いつもの調子で話すと、少なからぬ日本の医師は「なんと生意気な患者だ。そんなに分かっているなら自分で治療すればよいではないか」と‐腹をたて不機嫌になる。そんな日本人医師が、欧米人の患者の目には横柄に見える。日本人の医師を避ける在日米人は少なくない、という。その逆の組み合わせはどうか。

おとなだというのに医師に甘えた態度をとってすべてをまかせようとする日本人患者は、欧米人の医師には、未成熟で精神的に問題があるように思えるらしい。精神科領域の病気だと、そのために、なかなか退院させてもらえなかったりする。

国際シンポジウム「医療人類学の可能性」(昨年12月)で座長をつとめた宗像恒次・国立精神神経センター社会文化研究室長は、こう分析する。

「日本的『おまかせ』は、患者が医師と情緒的に結びつくことによって、医師の責任感を引き出そうとする、いわば心理的操縦術。日本人の中に培われてきた伝統的な知恵なのではないか」

患者は医学的な知識や判断能力や治療手段を持っていない。患者は弱者としての立場を演じ、医師に甘える。医師のほうは「まかせられた」ことで自尊心を満足させられ落ちつく。こうして、医師をヤル気にさせる、一種の駆け引きだ、と宗像さんはいうのである。

こうした医療文化によって日本の患者はある意味で成功をおさめてきた。が、半面、宿命的なマイナスも背負うことになったように思われる。

まかせられた医師は、自信がなくても立場上、「全能」を装わねばならぬ気持ちに追いこまれる。「知りません」と言いにくい。自然、口数が少なくなる。患者も「おまかせ」した以上、根掘り葉掘り尋ねるわけにはいかない。こうして、医師と患者のコミュニケーションは貧しくなる。そのことは、まず、日本的な医療事件を引きおこすもとになる。

たとえば、検査や薬、手術には、危険がつきものである。だが、医師はその説明をあいまいにし、患者も質問を控える。そして患者にとっては思いもかけぬ、だが医師にとってはある程度予想された障害や死が起きる……というパターンである。

コミュニケーション不足は、営利的な医療の温床にもなりやすい。患者にとって必要性の疑わしい検査や治療をしても、患者からの質問にさらされる心配がないからである。

欧米で修業してきた医師たちから、次のようなことばをしばしば聞く。

「患者さんに説明するというのは、大変なことなのです。説明していくうちに自分の分からないことがでてくる。調べてみなければならない。調べてもなお、分からないことが出てくる。現実の医学が、実はあまり科学的でないことに気づく……」

コミュニケーション不足によって、日本の医師は、自分がした検査や手術や処置の有効性や安全性について真剣に比較検討することなく、のん気に過ごしてきた。

一方、厳しい説明義務を課せられた欧米諸国の専門家たちは「医療テクノロジーアセスメント」「医学判断学」「医療品質改善学」を生み出して、医学のあいまいさをより少なくし、医療の質をあげようという努力を重ねてきた。

「テクノロジーアセスメント」というと多くの人が、新しい技術にブレーキをかける役割を思いうかべることだろう。だが、すでに人々に受け入れられているもの、高く評価されているものの中にも、危険なもの、不必要なものが潜んでいる。欧米のテクノロジーアセスメントは、そのようなものにも目を向けていった。

たとえば、1970年代に市場に出回った心筋梗塞予防薬。血液中のコレステロールを低下する効果が医師たちに好まれた。健診で発見された無症状の中年男性に予防目的に使われ、評判がよかった。

ところが、同じ病状の人を無作為に二つのグループに分け、一方の人にはこの薬、もう一方の人にはメリケン粉のような何の効果もないニセ錠剤を飲ませて追跡調査を行ったところ、意外な結果が出た。

メリケン粉みたいな錠剤を飲んだ人の方が長生きしたのである。本物の薬を飲んだ人たちに、ニセ錠剤を飲んだ人より17%も死亡率が高く、しかも、この高い死亡率は服薬をやめた後4年間も続いた。この薬によって引き起こされた死亡は、米国だけで5000人を超えるだろうと推定されている。

ヘビースモーカーの肺癌早期発見に疑間を投げかけた、米国メイヨークリニックの研究も有名である。ヘビースモーカー9000人を二つのグループに無作為に分け、 一方は年3回、もう一方は、年1回検診して11年間追跡した。その結果、年3回検診したグループからたしかに早期肺癌がより多く発見されたが、集団全体の死亡率には差がなかった。つまり、早期発見された人は手術の苦痛、再発の不安を抱えながら生活しただけ損をしたことになる。

「結果も衝撃的だが、十数億円もの経費と人手をかけ、自分が有効だと信じている診療行為の無効性を証明した米国人の生真面目き、正直さ、情熱に驚く」と医療テクノロジーアセスメントの日本での旗手の一人、長谷川敏彦国立がんセンター企画室長はいう。

日本では、薬の効果についての評価や再評価がやっとのことで行われるようになった。しかし、方法はまだまだ初歩的な段階にとどまっている。手術などの治療法や検査の効果や安全性についてのアセスメントはほとんど手つかずである。

「医療テクノロジーアセスメント」は、このような安全性や有効性の評価に加えて、経済性、倫理性などを多面的に、包括的に評価する方法である。増える医療費に見あったものを、われわれは得ているのか、という人びとの疑間にも応えようとする。

ただテクノロジーアセスメントは、一度行うと、結果だけが独り歩きする傾向がある。東北大の吉田忠教授(科学史)は、1月2日の国際シンポジウムで「テクノロジーアセスメントは、意思決定をするとき、みんなが語りあえるための手がかりだ。その結果は、技術がおかれている社会やシステムによって変化する。アセスメントをさらにアセスしていく作業が欠かせない」と警告した。

「医療品質改善学」は、日本の企業が育てあげた品質管理(QC)を応用した学問で、病院や医療システムの品質向上の戦略をたてることをねらっている。

そのためには、まず品質を評価しなければならないが、専門医の数、看護婦の数、病院の構造といった形式的なものさしではなく、患者の健康や満足感に結びつくものさしを選ぶようになっているという。

日本の一般企業がQCやTQCで、品質向上の成果をあれだけあげているのに、なぜ同じ日本の病院や医療関係者が、医療の品質改善の方法論づくりに熱心でないのだろうか、と海外からの出席者は首をかしげた。

「医学判断学」は、医師の「判断の質」を高めるための学問である。そのために、たとえば、医師のおちいりやすい心理的なワナを研究し、ころばぬ先の杖を提供しようとする。

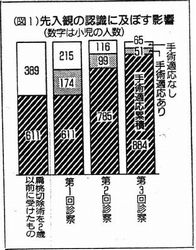

図1は、1月20日の医学判断学国際ワークショップでハーパード大のD・M・バーウィック準教授が示したものだ。

米国小児保健学会が、1000人の子どもの集団のうち、扁桃切除術(いわゆるヘントウセンの手術)を受けていない389人を医師集団に診断させた。医師たちは、このうち174人について「扁桃手術すべき」と診断した。次に残った215人の子どもたちを診断させたところ、99人について「手術すべき」と診断を下した。最後に、さらに残った116人を診断させたところ51人について「手術すべき」とした。結局、3回の診断の後、「手術の必要なし」ということで残ったのは、1000人のうち、たった65人だった。

3回の診断とも、「手術すべき」と診断された子どもたちは約45%で一定だった。

医師たちは、子どもを見れば、その約半分は扁桃手術すべきケース、という先入観をもって診断したので、こうした喜劇的な結果になった、とバーウィック氏は説明した。

心理的なワナは、このような先入観だけでなく、錯覚や集団心理、社会的価値観による偏見など数多くあり、研究が続けられている。

医学判断学は、全体像を見失わぬ冷静な判断をすることをねらっているのだが、さらにもう一つ特色がある。それは、患者の価値観を最終判断にとりこもうとしている点だ。

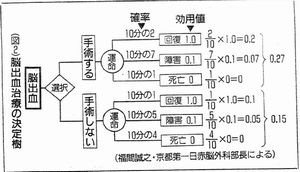

図2は、そのための「決定分析」手法の一例で、わかりやすいように、ごく単純化して描かれている。たとえば、ある人が脳出血を起こしてかつぎこまれてきたとする。治療法には、手術する方法としない方法がある。

手術すれば10人に1人が死ぬが、2人は回復し、7人が障害者になるとする。一方、手術しないと、回復するのは10人に1人、障害が残る人が5人、死ぬ人が4人とする。

手術すべきかどうか。

決定分析では、結果に対する患者や家族の価値評価を一から0の数字で表わした「効用値」と確率を掛けあわせる。かりに家族や本人が図のように回復を1、死亡を0、障害をその間の0.1と評価したとすれば、手術した場合に予想される効用値は合計0.27、手術しない場合は0.15。比較すると手術した方が患者や家族の価値観に近くなる……と考えるわけだ。

効用値は人によって違う。植物状態になるくらいなら死んだ方がマシと考える人なら、回復1、死亡0.1、植物状態0と点をつけるかもしれない。効用値はその人が育った文化によっても差がある。

医学判断学を医学教育に導入して注目されている桜井恒太郎東大講師は同僚と一緒にハーバード大の生涯教育コースで実習をした経験をワークショップで披露した。

元気で15年生きることについては全員が最高点の1と評価した。ところが米国の人たちは全員が「手術で死ぬ」ことを効用値0としたのに、日本人は「狭心症の苦しみの中で10年以上生きる」ことを最低点の0にした。その時の「米国人たちのびっくりした顔といったらなかった」と桜井さんはいった。

このような決定樹を描いてみると、いやおうなしにはっきりしてくることがある。図の中に書きこむべき数字が、日本の中では見あたらない、ということだ。治療法の安全性や効果についての日本独自の調査があまりに乏しい。カルテもお粗末だし、手術に第三者の病理医が参加しない、富士見産婦人科並みの「切りっばなし病院」が少なくない。患者や家族の価値観を聞き出そうとしても、貧しいコミュニケーション文化の中で育ってきた医師も患者もとまどってしまう。

これでは、先進国とはとうていいえない。臓器移植や脳死を論じるとしても、その上台があまりにももろい。国際シンポジウムは、そのことも私たちに教えてくれた。

【医療人類学】

北米を中心に1968年医療人類学会が創設された。様々な文化での医療を比較研究することによって、医療を、生活・文化・社会の枠組みの中でとらえようとする。

医療人類学が米国で発展した社会的背景は、

①第二世界でマラリア撲滅などに取り組んだ人びとは、現地の信仰などと衝突し、現代西洋医学をそのまま持ち込むことの難しさに直面した。そこで社会文化的側面からの分析・助言を人類学者に求めた。

②1960年代、非自人系少数民族の民族意識が高まった。その中で医療従事者の中に、米国の医療が非自人系少数民族の民族的背景や文化を無視して白人中心に進められてきたことへの反省が高まった。

③医療機械の導入などで医学が技術化するにつれ人間的な触れ合いが薄れたことへの不満から、未開社会のシャーマンや呪医の病気なおしヘの関心が高まった。

日本では昨年8月第1回の研究会が、12月に日本初の国際シンポジウム「医療人類学への可能性」が開かれた。

【医療テクノロジーアセスメント】

テクノロジーアセスメントの概念は1960年代後半、巨大技術や技術の急速な変化によって引き起こされる環境への影響を事前に予測、検討するために成立した。医療に関しては、76年に「医療技術の発展・アセスメントの好機」という報告を皮切りに、人工心臓、CTスキャン、骨髄移植などの事例について「費用効果分析」を中心とする報告が発表された。七八年には国立衛生研究所の中に特別部局が創設された。

日本では85年、MTA研究会が結成され、日本初の国際シンポジウムが、88年1月31日、東京で行われた。

【医療判断学】

ハーバード大のファインバーグ公衆衛生学部長は、数学のゲーム理論、経済学の使用価値論を基に、経営学の判断分析学を臨床の意思決定に応用し、「臨床判断分析学」を確立させた。これは、診断や治療法を決定する際、選択すべき方法とその結果を想定し、それぞれの確率と価値をかけあゎせて得られる期待値を求め、これを比較して最良の方法を選ぼうというもの。さらに医師の判断過程を心理学的に分析する研究も行われ、判断の際の思い込み、確率に対する錯覚、価値判断するうえでの偏見などに一定の傾向があることが発見された。日本では87年2月に医学判断学研究会が結成された。