10月13日、東京で1つの小さな会が誕生した。腎臓移植を受けた仲間どうし励ましあい、後に続く人たちの力になろうという会である。出発はわずか11人であったけれど、日本の医学史の中で、大切な意味をもつ日になるだろう、と私は思う。 その理由は、この写真の笑顔がもっとも雄弁に語っている。11人は「手術を受けて本当によかった」「手術を迷っている人から相談を受けたら、ぜひ移植するように勧めます」と断言したこの笑顔を裏づけているもの――その1つは、11人のち7人が術後1年を越え、そのうち3人が2年の壁をこえ、さらに1人は3年8ヵ月も生きた、という実感、そしてもう1つは、万一rejectionが起きても、人工腎臓があるから死にはしない、という安心感であろう。 そしてこれらのことは、日本の腎臓移植もとうとう“治療"といえるレベルに達したことを証明している。

よくここまできた、としみじみ思う。

臓器移植に関心をもったのは科学部にきたばかりの5年前、東大分院におられた近藤芳夫氏からMooreの“Give and Take"を貸していただいたのがきっかけだった。

しかし当時は腎臓移植が全国で4、5例、しかもいずれもみじめな成績だった夢物語として書くのはいいけれど、医学記事として書いて、一般の人に過大な期待を抱かせることは、しばらく慎しまなければならない、と私は考えた。このような情況が続いていたある朝、新聞を開いてとび上るほど驚いた.「じん臓を一つ下さい万策つきて死の床から訴え」という記事がデカデカとでている.おまけに私のつとめる新聞社なのであるそのうえ内容には思慮を欠く点がいくつかある.調べてみると、「腎臓を欲しい」と新聞社にかけこんできた親類から社会部の記者が話をきいて出稿してしまったものと分った。

なんとか、より正確に、臓器移植の姿を読者に伝えなおさなければならない、と私は考えた。そして東大泌尿器科で移植を受けた長谷川盛保という青年が、もうすぐ手術後1年の壁をこえることに気がついた。この青年の1年を画くことによって、移植手術の現状、reiectionなど、臓器移植についての基本知識、そして死体腎移植の可能性を読者に伝えることはできないか。

しかし、書き上げる途中でずいぶん迷った。この青年は波のように襲ってくるrejectionを越えて、日本で初めて1年生きのびた。たしかに日本の医学の歴史の生き証人である。しかし彼自身が生き続け、天寿をまっとうできる保証はない。しかも日本で同じ手術をうけた40数人のうちで、この日まで生き残っているいる人は、彼を含め5人にも満たないのだった。この事実を事実として書くべきか。

彼は私にいった。「腎移植手術を受けて、そんなにもたくさんの人が死んでいったことを、どうぞ書かないでほしい。それによって手術前の人がどんなに動揺して悩むか、経験したものでなければ分らない」と。元来無口なこの青年が、このことについてだけは何度も念をおすように熱心に語っただけに、私は死んでいった人たちのことには深くふれないことを約束してしまった。

その結果、記事を読んで過大な期待をこの手術にかけた人がいたかもしれない。まちがっていたかもしれないと思う。お医者さんは、相手の知識や立場に応じて話のニュアンスを変えることができる。しかしすべての人に同じ情報を投げ出さなければならないキメの荒さが新聞の医学記事の宿命なのである。

それから1年7ヵ月たって、長谷川青年はなくなった。

昨年1月、第1回の腎移植臨床検討会が京都で開かれ、私ものぞかせていただいた。いくつかのグループが移植を成功させるための“何か”をつかみかけているのを感じた。

しかし一方、暗い気持にもなった全国集計の発表があった時、Donorの項にブタがいるのに気がついたからである。この異種移植の危険性をRecipientは知っていたのであろうか。

さて話を10月13日の「腎移植を語りあう会」にもどそう。会はまず黙蒔で始った。移植手術を受けながらなくなっていった人が120人余りいる、という重みを感じないわけにはいかなかった。

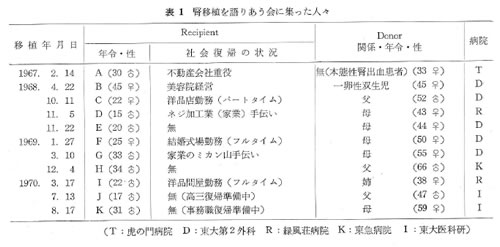

この日集まった人々は虎の門病院、東大第2外科、緑風荘病院、東急病院、東大医科研付属病院で腎移植を受け、無事に退院した人々と腎臓を提供した人々(表1)、治療にたずさわった人々である。

移植後の経過について主治医たちから報告があったがそれらの専門的記述は、ご本人にお委せし、ここでは、Donor、Recipientの心や生活の面から、腎移植の現状と問題点を述べてみたい。

まず、腎臓を失ったことによりDonorは、日常生活の上でどんなハンディキャップを負っただろうか。

語りあう会の席上ではDonorたちはあまりつらさを訴えなかった。お医者さんたちも、検査成績に異常はない、ことを強調された。

ところが、Recipientのいないところで、 こっそりDonorに尋ねてみると、大部分の人が「実は疲れやすくなって……」と打ち明けるのだった。

C嬢の父は「めっきり酒が弱くなり」「腎臓移植の翌夏は、ゴロゴロ寝てばかりいた」し、H氏の父は「1日1時間余り、なんとも気分が悪くなって横にならなければならない」という。

気のせいかもしれない。確かに検査成績には異常がないのかもしれない。しかし現在の医学で測定できない、変化が、Donorのからだに起っている可能性を否定できないように思う。このようなマイナス面を補うことができるとしたら、それは何によってであろうか。

そこで私は、Donorたちに、わが身をさいて腎臓を提供したのはどのような気持からなのでしょう、と尋ねてみた。

親であるDonorたちのこたえには共通したものがあった。

「娘は夜遊びして病気になったわけじゃない。病気は天からのとんださずかりもの。かわいそうで……」(C嬢父)

「本人の不注意で病気になったのならともかく、私の育て方が悪かったせいかもしれないのです。終戦直後で育ちざかりなのにロクな食べものもありませんでしたから」(E君母)

「もう一度病院から外に出して元気に歩かせてやりたかった。私と型が似ていてほんとに運がよかったと思いました」(F嬢母)

「農家だから、お父さんには働いてもらわねば。私のでぜひ間に合わせてほしいと念じたですよ。おかげ様で血液型もあっておりましたもんだで」(G氏母)

「2人の孫のためにも、息子を殺してはならないと思いました。私のからだが役にたつのなら、とお願いしました」(K氏母)

そしてどの父母も「親だったらだれだって私と同じようにするでしょう」といった。

自分と子の型があっていたことを心の底から喜び「たとえ1日でも」といちずに子の命ののびることを願うこれらの人々のことばをきくと、今さらながら、親子のきずなの強さの不思議さにうたれる。

Donorが兄弟である場合には、身内に反対する人がでてくるようだ。

16ちがいの弟のために腎臓を提供したI氏の姉は「私はひとりものですから、私1人決心すればよかったのです」という。この姉は、弟の治療費を“月賦"で返済するため、治療を受けた病院の看護助手になっている。

双生児の妹から腎臓をもらったBさんの場にはさまざまな反対があったという。

Donorの子どもたちがまず大反対した。「腎臓を1つとって、もしお母さんが弱くなったらどうする。そんなことするなら親子の縁を切る」とまでいった。

Bさん姉妹の父も反対した「親のおれだってやるわけにいかないのに、若いおまえがやることはない。ふたごというのは、一方が若死にするものだからあきらめろ」

しかしBさんの妹は「生れた時一緒だったのだから、死ぬ時も一緒」と覚悟をきめ、反対に耳を貸さなかった。

そしてどのDonorもいうのだった。「確かに疲れるけれど、腎臓を1つなくして悔いはない」「私の腎臓をやらずに死なせていたら、今ごろどんなにつらいか」「あの子は朝から3ばいもごはんをいただくようになったんですの。それを見るとただもううれしくて」「たとえ、こんなに長く生きられず、数日しか命がのびなかったとしても後悔しません」……

腎臓を1つ失うことの不利益を否定できない以上、living donorからの腎移植は、死を越えるような深い愛情の上にしか存在しえないのではないか。

これまで行なわれた106例余りの移植のDonorを眺めわたしてみると、かならずしも、そのような愛情の結びつきのない人々が、義理や一時的感傷でDonorになっていることに気がつく。その人々のその後を調査してみる必要があるのではないだろうか。

こうも思う。親や双生児のように特殊な強い愛情のないかぎり、慢然と組織や血液の型別テストをすることは避けた方がよいように思う。もし偶然型が合っていた人がいた場合、あとへひけぬ可能性もあるからだ。現代版“人身御供"の自羽の矢になりかねない。

ところで私は、かねがね手術の真の成功とはの手術を受けた人が、一人前の社会人として働けるようになった時だ、と考えている。手術1日目に「成功」と記者発表する医師や「手術は成功だったが患者は死んだ」式の説明にはかねてから疑間をもっている。

だから、集った11人にも、その生活の様子をきいてみた。

日本での腎移植最長生存記録保持者A氏は、不動産会社の営業部長。車を運転して職場へ通い、バリバリ仕事をし、妻子を養っている。

Bさんは、日本でただ1人、reiectOnの心配のない同系移植を受けた。美容院の経営と家事を楽しげにこなしている。手術前「神経質とはこういう顔」と主治医に評された青白くやせた顔も、今はふっくらとして別人のようだ。

C嬢は、近くの洋品店に、昼間3時間ほど勤めている。「結局は自分との闘いなのです。自分のからだを健康な友人達と比較して悲観してしまうことがあります。移植仲間と話あったら、もっと気も楽になるでしょうが…」と悩みを打ち明けた。外で働いている時は、からだのことを忘れる、という。

11人の中で一番若いD君は、「入院中は1人で立ち上れないほど細い足」だったのが、今はボーリングをしても友人にヒケをとらない。

がんばり屋のE君は、足を強くしようと屈伸体操をやりすぎ、ヒザを痛めて療養中。アマチュア無線でハム仲間と交信したり、友人とハガキで将棋を戦わせたりの毎日だという。

お花の師範の免状をもつF嬢は、結婚式場の花を生ける仕事を自分でみつけ、生き生きと暮している。

静岡のG氏は、「からだをこわして後悔するより、細く長く生きよう」と自動車会社のセールスをやめ、家業のミカン山を手伝っている。

11人の中で一番rejectionが強く、ステロイドを大量に使ったH氏は糖尿病を併発し、現在自宅で療養中。

自衛隊員だったI氏は下着問屋の店員に商売がえ。J君、K氏はそれぞれ高校、職場への復帰を準備中……

これらの人々や家族と話してみて、私はある“法則”に気がついた。

フルタイムの仕事に打ちこんでいる人ほど不安に悩まされることは少い。一方、ばくぜんと、責任のない日々を送っている人々の顔にはかげりがあり、やや投げやりなところも見受けられるという“法則”である。わずか11人の観察だけから結論をひき出すのは軽率かもしれない。しかし生きることに空しさを感じるようになり、服薬をさぼったり無茶をしたりすれば、それが直ちに死の危険につながるのが臓器移植患者である。

移植手術そのものの技術がここまできた今は、ケースワーカーなどの協力をえて、Recipientのために適切な仕事や学校を見つけてあげることが“治療上"も大切なポイントになるのではないだろうか。

お医者さんの前では出なかった打ち明け話がもう1つある。「誰が何をおっしゃったかは内緒にします。いやだったこと、困ったことは?」と尋ねると、多くの家族が、金の苦労を語った。

特に付添婦の料金が話題になった。1日2交代で6,000円、三交代では9,000円、これが何10日分も続くのである。「研究段階ということで手術料など無料だったのですが、それでも何やかやと400万円」……。お金の問題だけではない。臓器移植のように高度な看護技術を要するものに、病院専属の正看護婦があたらず、無資格者の多い付添婦が、代行するのは、医学的に見ても異常ではあるまいか。

付添婦以外のことでは「あまりに食事がまずく、これでは、体力が回復しない、と家から毎日食事を運んだ、それが大変だった」「手術の性質上個室になるので、その部屋代が大変でした」等々看護と食事は患者の回復力を高める治療の重要な柱だというのに……。

患者というのはおくびょうな存在である。どんなにお金で苦労しても、医師には知られないようにつとめる習性がある。お金がたりないと医師に分れば、治療の質を落されはしまいか、そうなったら大変と恐れているからであるそして“こっそり”苦労している。

苦労しても、なんとかできる人はまだ恵まれている。それも不可能な人は、はじめから、移植にたずさわるお医者さんの前に現れることができない人工腎治療も受けられず死んでいく人々……。移植手術が“治療の段階”に入りつつある今、このような面にも、お医者さんは目を向けてほしいと思う。

医学の進歩の実りと患者の間をさくものは1つは、金である。しかし、もう1つ、医療スタッフの技術が、その時点で凄しうるレベルに到達していないことによる“無駄な死"も無視できないと思う。

表2、3は1968年7月現在の日本の腎移植の成績。2年をこえて生きている人がいる一方で、手術直後にあっけなく死んでいる人がなんと多いことか。これが表4のMurrayの総計と大きい差ができる原因ではあるまいか。

Murrayによると、アメリカでは、移植経験の長いところと、始めたばかりのところで成績に差がないという。日本では、あまりに差がありすぎる。大学どうしの競争心、同じ大学でも講座どうしのわだかまりが、きめこまかな情報のやりとりを妨げているように思われる。お医者さんどうしの面子もあろうけれど、たった1つしかない命を託す患者の身にもなってほしい。同じ日本の中で、同じタイプの失敗を三度くりかえさぬ努力をしていただきたい。

最後に心臓移植を含めた臓器移植にとりくむ医師と“世間”や“法律”との関係について考えてみたい。

最近ある父親から次のような話を聞いた末期の慢性腎炎であったその人の息子は、医師の話から腎移植の存在を知り、それに唯一の望みをかけていた医師達も死体腎移植をする方針をきめた。そして父親に「提供者が現われるまでの期間、人工腎臓でもたせるから、1年分の人工腎費用を用意するように」と求めた。

しかし父親がやっと1年分のメドをつけて主治医に報告したところ、「腎移植は中止になった」と宣告されてしまった。「札幌の心臓移植例が死んで、こう世の中がうるさくてなってきてはやれない」というのが理由であった。移植が不可能となると人工腎は半永久的に使わなければならない。「1年分しか費用のメドがたたないのであれば、人工腎治療を始めるわけにはいかない」、と宣告された。そして青年は死んだ、という。

極端ともいえるこの例をあえてもち出したのは、臓器移植にたずさわっているお医者さんたちが、多かれ少なかれ、この医師に似た被害妄想におちいっておられるように思われるからである。

札幌の心臓移植に新聞記事が批判的になったのは、別に新聞記者たちが臓器移植そのものに反感をもっているからではない。まして“他人の臓器で生きることは神への冒とくである”とかたくなに思いこんでいるからではない。

もしそうであれば、移植当初から和田教授に批判的であったはずである。

ご承知のように、新聞は当初、和田教授にきわめて好意的であった。なぜなら大学教授であり医師であるということで和田教授の発表を全面的に信じたからである。その和田教授は「Recipientの宮崎君のもとの心臓は三弁が三弁ともハシにも棒にもかからぬ状態」であり、Donorの山口君については「蘇生術に全力をあげたが、そのかいなく亡った。死亡したことは脳波その他の症状で判定した」ものとくりかえした。

Donorの死亡判定とRecipientの適応の判定がきちんとしているというのであるから、異議をさしはさむべき何事もない、わけであった。

ところが、宮崎君の弁は決して「3つが3つともハシにも棒にもかからない」ものでないという、意外な事実が、同医大の内科、病理の2教授の論文で明らかになった。しかもこのことは和田教授自身の第1報の論文の検査データからも裏づけられる診断であった第1報にはまた、心筋の状態についての記載なかった一方Donorの山口君についても、脳波の記録はついに提出されず、また蘇生を手つだおうとした麻酔科医の応援を胸部外科グループが拒否した事実も明らかになった。

つまり、適応と死の判定という心臓移植にあたって決してふみはずしてはならない重要なポイントが大きくゆらいだ――だから新聞は批判的になったのである。

バーナードの心臓移植第1例手術のあった直後の朝日新聞の座談会で、近藤芳夫氏は次のようなことを指摘した。「これまでの治療は、医師と思者の間で行なわれた。しかし臓器移植はDonorという第3の人物を登場させた。そして心臓移植はさらに第4の登場人物の存在を不可欠にするだろう。それはDonorの死を判定する人とRecipientの適応を判定する人だ」と。

札幌の心臓移植より1年半余り前の発言である。それにもかかわらず和田教授は死の判定にも適応の判定にも他科の医師の応援を求めず、むしろ、敬遠したなぜであろうか。

MooreもGive and Takeの中で次のようにいっている。「こうした新しい手術を行なうには、内科医と外科医がライバル意識を捨て、全面的に協力しなければならない。臨床応用に先だって、十分に実験、経験をつんでおかなければならない。免疫抑制剤についてもイヌで十分経験をつまねばならない。そしてこのようなことを患者や家族たちは医師に要求する権利がある。移植を行なう人は決して冒険家であってはならない。道じるべをつけて歩く人であらねばならない。そしてもっとも大切な学問上の倫理は、経過を記録し、公表することである。こうすることによってだけ、新しいよりよい方法を探し求めることができるのである」和田教授の論文には、ついにdonor脳波も心電図も公表されていない。

臓器移植にたずさわるお医者さんたちに申し上げたい。世間だの、法律だのに気をつかうより、すぐれた専門家であるMooreと近藤氏のことばをきちんと実行されるように、と。

Donor、Recipientへの説明を含め、治療の全過程が、公明正大であり、適応と死の判定が公平な第三者にゆだねられており、その治療がDonorとRecipientの命を救う立場から出発していることが明らかだとすれば――世間も法律も、決してその臓器移植を非難することはないであろうし、非難するなどできないからである。