※写真にマウスポインタをのせると説明が表示されます

日本の小児医療の貧しさを死をもって訴えた小児科医がいました。

中原利郎さん、当時44歳。その思いを受け継ごうという人たちが、2004年11月13日、遠くは北海道から東京に駆けつけました。「小児科医の過労を考える集会」です。

こどもから慕われ、親たちから信頼され、自らも「小児科医は天職」と語っていた中原さんが勤務先の病院の屋上から身を投げたのは1999年8月16日の明け方のことでした。部長室の机の上に便箋3枚が残されていました。抜粋してみます。

「小児科の廃止が相次いでいます。主因は、医療費抑制政策と考えられます。生き残りをかけた病院は、経営効率の悪い小児科を切り捨てます。現行の医療保険制度は、手間も人手もかかる小児医療に十分な配慮を払っているとは言えないと思います。

わが病院も、常勤医6名で小児科を運営して参りましたが、現在は常勤4名体制で、私のような四十路半ばの身には、月5〜6回の当直勤務はこたえます。

スタッフには疲労蓄積の様子がみてとれ、"医療ミス"の原因になってはと、ハラハラ毎日の業務を遂行している状態です。

経済大国日本の首都で行われているあまりに貧弱な小児医療。この閉塞感の中で私には医師という職業を続けていく気力も体力もありません」

家族に、もう一通の遺書が郵送されていました。

「不眠、不整脈、視力の衰え、精神的にも限界をこえてしまいました」という文章で始まり、こう結ばれています。

「のり子。私にとっては天女のような存在でした。智子、秀之、伸之……」(写真①)

のり子夫人は薬剤師。「遺書に書いた問題の改善に取り組むことを、夫は私に託したのだ」と考えました。

「他人事とは思えない。明日は我が身かと思いながら働いている」という医師たち、高校の同級生やサッカー仲間も加わって、2003年夏、「小児科医師・中原利郎先生の過労死認定を支援する会」http://www5f.biglobe.ne.jp/‾nakahara/が、発足しました。

第2回のことしは、わが子を失った2家族が新たに加わりました。

佐藤夫妻。

生後8カ月だった息子の頼ちゃん(写真②)が高熱、嘔吐、下痢から夕方になっても回復せず、必死に医師を探しました。昼間かかった医院は、診療時間を終えており、4つの救急病院は、電話がつながらなかったり、小児科医が不在だったり。受け入れてくれた病院の当直は眼科医で、翌朝、2002年9月4日、亡くなりました。

豊田夫妻。

5歳になる息子、理貴ちゃん(写真③)を昨年3月、東京の病院で腸閉塞で失いました。当直医の誤診や引き継ぎのミスが原因でした。

「もう誰にもこんな思いをしてほしくない」という思いから、両夫妻はそれぞれに現状を変える方法を模索していました。

日本小児科学会の小児医療改革・救急プロジェクトチームの中澤誠東京女子医大教授も、海外出張からもどるやいなや、集会にメッセージを寄せました。

「米国でインターンの労働時間を週平均85時間から65時間に減らしたら、睡眠時間が確保され、注意欠如が減少したとのことです。私たちの基本構想にあった『小児科医の労働環境の整備』を『安全な小児科医療の提供』に変え、その下に『労働基準法等に準拠した小児科医勤務環境の実現』を入れました」

日本の医療界は「労働基準法・無法地帯」といわれます。

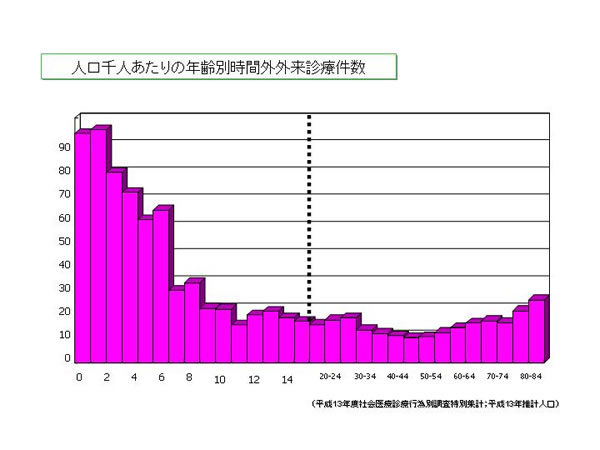

大阪・小児救急医療機関連絡会議の藤村正哲医師の調査では、当直の翌日も通常勤務をしている人が109人の小児科医のうち9割を占めました。7割以上の小児科医が、「とても疲れる」「限界」と答えていました。グラフのように、こどもは時間外の診療が飛び抜けて多いのです。

中原さんは、3月には月8回の当直をしています。

32時間勤務を月に8回繰り返したことになります。それで疲れ果てて命を断っても、労災認定をはねつけられる、これが、日本の現実です。

中原さんの千葉大医学部時代の同級生の女性小児科医も当直勤務明けに倒れ、意識が戻らないままに亡くなりました。集会の一週間前には北海道の小児科医の過労死が報じられました。

事務局長で医師の九鬼伸夫さんは、こう問いかけます。

「あなたが患者になったとき、目の前の医師が32時間眠らずにそこにいるとしたら、どう思いますか?」

バラバラな方向を向いて必死に現状をかえようとしていた医師と遺族。互いに向きあうすべがなく、ときには憎しみあっていた医師と遺族。いずれもシステムの歪みが生んだ被害者だと気づき、集いをきっかけに、同じ目標のもとにしっかり手を結びあいました。

結びつけたのは、このテーマを掘り下げてきた読売新聞社会保障部記者、鈴木敦秋さんの、本業を超えたボランティア精神でした。

いよいよ、行政と政治の出番です。

(大阪ボランティア協会『Volo(ウォロ)』2004年12月号より)

【補足】

長崎大学小児科ホームページ内のhttp://www.med.nagasaki-u.ac.jp/peditrcs/sympo.htmlから公開シンポジウム「小児救急医療を考える」の資料をダウンロードできます。