(呆け老人をかかえる家族の会の機関誌『ぽ~れぼ~れ』、社会保険研究所刊「介護保険情報」の連載より)

※写真にマウスポインタをのせると説明が表示されます

「老人病院」には、後ろ暗いイメージがまとわりついてきました。(写真①)

たとえば、「1カ月3万円払えば、年寄りを3カ月で死なせてくれるらしい」「1枚の紙切れから手品師顔負けに90万円を取り出すそうだ」といった物騒な評判が関係者の間でささやかれていました。

その代表が、第4話「『日本型福祉』が生んだ『日本型悲劇』」に登場した埼玉県の三郷中央病院です。

平均87日で退院、といっても、そのほとんどがお棺に入っての退院でした。不必要な点滴と検査で、患者1人あたりの月割りの請求額は75万円。1980年に75床で開院し、わずか5カ月の間に2度の増床許可をとりつけ、177床に膨れ上がりました。

その酷たらしい実情が県への内部告発で明るみに出た82年、厚生省病院管理研究所の駆け出し研究員の小山秀夫さんは、所長からこう命じられました。

「老人病院を研究テーマにしてみないか?」

所長の佐分利輝彦さんはその1年半前まで厚生省の医務局長、「雨後の筍のごとく」と形容される老人病院の急激な増え方が気がかりだったのです。

小山さんは、全国を行脚し始めました。ある病院では、壁に「やるぞ点滴、3本運動」という"目標"掲げられていました。

チェーン病院のあいだでお年寄りをたらい回しして巨額の収入を得た上、脱税までしていた萩中病院、幽霊看護婦で荒稼ぎして問題になった北九州病院グループ……。

■42歳・34歳・32歳が出会って老人の専門医療を考える会誕生!■

そんなある日、小山さんを訪ねてきた人物がいました。髪を肩まで延ばし、「ビッグコミック」を手にしています。聞けば東大医学部出身とのこと。

「東大医学部といえば、絵に描いたような紳士の佐分利さんしか知らなかったから、乞食みたいな彼を見て肝をつぶした」「でも、話してみるとインテリで、口を開けば、人権、人権。だから彼に、『ナイロン・テトロン・人絹』って綽名をつけちゃった」と、小山さんは回想します。

これが、後に身体拘束廃止運動の先頭に立つことになる吉岡充さんと小山さんの出会いでした。

小山さんは、吉岡さんを天本宏さんに引き合わせました。天本さん当時42歳、吉岡さん34歳。小山さん32歳。

天本さんは、80年、恩師の長谷川和夫さんの指導のもと、街中にこぢんまりした病院をつくり、「本来の老人病院を」と理想に燃えていました。

「預かるのではなく、家に帰す」がモットーで、人手を厚くし、リハビリテーションを重視。その結果、3カ月未満の退院が43.2%、1年未満が72.8%という目覚ましい成果をあげていました。

病院につきものの白いカーテンではなく、お年寄りが安らぐ障子を。医師やナースに便利な高いベッドではなく、家庭的な低いベッドが使われていました。

この出会いが一つのきっかけになって、天本会長、吉岡事務局長、小山・勝手連的広報担当の「老人の専門医療を考える会」が誕生することになりました。

会誕生のきっかけは、もう2つありました。

埼玉県の老人福祉課長として三郷中央病院を徹底的に究明した荻島國男さんが83年4月、老人保健課の課長補佐になって厚生省に戻ってきたのです。荻島さんは、若くして、「いずれ厚生省の事務次官」と衆目の一致する人物でした。

小山秀夫さんの父で社会保険審議会と老人保健審議会の会長だった路男さんと荻島さんは同じ高校の先輩後輩という縁もあって旧知の間柄。その上、荻島さんが秀夫さんの論文を読んでいたこともあって二人は意気投合しました。

小山さんは、天本さんの1年後に青梅慶友病院を開設していた大塚宣夫さんを荻島さんに引き合わせました。ところが、その日のうちに大喧嘩になってしまいました。

三郷中央病院の一件もあって医師不信状態の荻島さんが「患者をビジネスの対象にする、医者なんてロクなもんじゃない」と言ったのが始まりで、大塚さんが激怒。「僕は、オフクロにちゃんとした専門医療をしたいと思って始めた。あなたが見た病院のようなものばかりと思うなんて、許せない」

そのころ、天本さんも、怒り心頭状態でした。「痴呆性老人に運動療法は妥当とは思えない」と診療報酬を大幅に削られたからです。

2人のこの怒りが発火点になって、83年、「ほんとうの老人医療を極めて広めよう」と研究会が発足することになりました。

荻島さんはこんどは、最大の理解者になりました。

■クチから食べられるのに点滴する病院が、「平均的老人病院」■

「考える会」の会員になる条件は厳しく、入会希望の病院には、会員が訪ねて医療と介護の水準を確かめるのがしきたりになりました。医学界には製薬会社からの寄付で会を運営する風習があるのですが、これもご法度にしました。

ユニークな93項目の「老人専門病院機能評価」もつくりました。

この評価表に、神奈川県の老人病院、真愛病院をあてはめて診断した結果が、週刊朝日の連載『ルポ老人病棟』に載っているので、抜粋してみます。

①寝・食・排泄の分離を基本理念としていますか?ベッド・イズ・バッドという基本姿勢が徹底されていますか?

「大半の入院者が一日中ベッドの中で過ごしている」

②点滴や経管栄養より、経口摂取を重視していますか?

「自分でご飯を食べられる人にも点滴をしている」

④床ずれをつくるのは恥、という教育が徹底されていますか?

「職員たちは床ずれができてもあたりまえだと思っている。ベッドに縛りつけられている時間が異常に長いので、床ずれはできやすい」

⑥オムツはずしを実践していますか?

「オムツなしで生活していた人でも、入院した日からオムツをさせてしまう」

夜はベッドに縛り、午前は写真②のように、点滴にあけくれるこの病院を、保健所は「県の平均的な老人病院」と評価していたのでした。

■スウェーデンでは大改革が■

デンマークは「老人病院」をつくりませんでした。けれど、スウェーデンには、日本の老人病院に少し似た「長期介護病院」が存在していました。

ただし、79年、スウェーデン医療計画合理化研究所(SPRI)は指針を出し、大改革が始まりました。

スウェーデンでもかつては雑居に寝かせきりの時代がありました(写真③)。それが目覚ましくかわったのです。個室にしてインテリアを工夫し、病院くささを一掃しました(写真④)。名前も、長期介護病院を長期介護ホームと改めました。

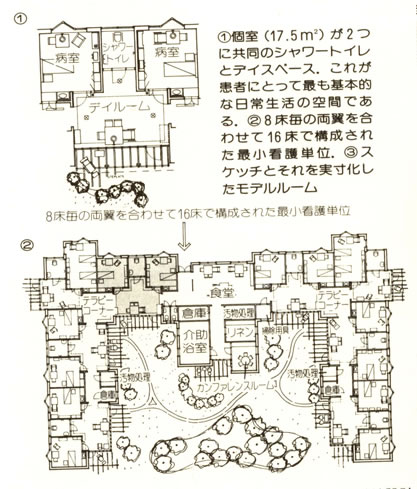

1960年代には、雑居部屋が刑務所のように連なる日本の病院や施設によく似た設計でした(図①)。それが、1980年代には一変し、住まいの雰囲気(図②)が奨励されるようになったのです。この図は、若くして亡くなった京大教授、外山義さんの名著『クリッパンの老人たち』から引用させていただいたものです。

92年4月1日、小山さんは、桜が満開な花小金井の荻島さんの家を訪ねました。病院管理研究所の医療経済研究部部長になった異動通知をだれよりも先に見てもらうためでした。

荻島さんは「おめでとう。こんなに嬉しいことはない」と言い、こう続けました。

「小山、つぎは介護保険だぞ」。

それが荻島さんの最後の言葉になりました。

病院に行く暇もない激務が続いて胃癌の発見が遅れた荻島さんがこの世を去ったのは、その月の28日のことでした。