(呆け老人をかかえる家族の会の機関誌『ぽ~れぼ~れ』、社会保険研究所刊「介護保険情報」の連載より)

※写真にマウスポインタをのせると説明が表示されます

あんみつ姫をご存じですか?

1949年から6年間、連載され、映画化もされた人気漫画のヒロインで、あまから城の城主、あわのだんごの守(かみ)の一人娘です。甘いものに飢えていた時代の子どもたちの夢にあわせて、おはぎの局(つぼね)、だんご、しるこ、かのこ、あんこ、きなこ、という名の家来や腰元が登場。利発で冒険好きの姫の、意表をつく行動にきりきり舞いするという筋だてです。

その「あんみつ姫」のニックネームを奉られているのが、今回の物語の主人公、筒井孝子さん、要介護認定の歴史を語るとき、まず一番に名を挙げられる人物です。顔だち(写真①)も「姫」にびったりですが、実は、別な訳があるのです。それは、後でご紹介することにして……。

■経験と勘の介護内容を分解、コード化■

研究者としての筒井さんの経歴は実に多彩です。

ここには書ききれないのですが、その出会いと経験のすべてが、要介護認定の仕組みをつくるために役立つことになったのですから不思議な巡り合わせです。

高校時代から数学とコンピュータに夢中でした。これが、数量化した客観的な要介護認定の仕組みをつくる原動力になりました。

福祉用具のパイオニアの光野有次さんや共生思想の実践者、近藤原理・美佐子夫妻をしばしば訪ねて影響を受け、筑波大学大学院に進みます。言葉を話せない障害児の要求行動を客観的に知るための研究を重ねて修士号取得。さらに、日本社会事業大学大学院で、2つ目の修士論文「高齢者の日常生活能力評価尺度に関する研究」と取り組みました。

このテーマを選んだのは、九州にある介護福祉士養成校の教師として実習指導マニュアルをつくったのがきっかけでした。

実習先の50の施設で、介護の内容も方法も違うのです。学生は戸惑います。そこで、職員の仕事を記録し、その必要性を教えてもらい、さらに、1つ1つの介護にかかった時間を記録しました。1分間スタディという手法です。

たとえば、排泄介助を、表のように分解して、ケアの組み合わせを考えていきます、いちいち文章を書くのは大変なので、介助行為1つ1つにコード番号をつけてゆきました。これが、要介護認定の基礎固めとなったケアコードにつながりました。

実習をしているうちに、学生達はまたまた困惑しました。

たとえば、同じような状態の人に対する同じ排泄の介護業務でも、トイレに連れて行こうとする施設と、おむつの中への排泄を漫然と続ける施設とがあることを知ったからです。

「この現実をまのあたりにし、介護の現場には介護の標準化が必要だ。それを研究的に明らかにしたいという、かすかな希望を持ちました」と筒井さんは、研究者の道に進むことになった動機を語ります。

88年のこの修士論文を読んだ当時の学長、三浦文夫さんは工学部の博士課程進学のため道を開いてくれました。

修士論文に注目した人が、もうひとりいました。全国社会福祉協議高年福祉部の部長だった和田敏明さんでした。筒井さんを全社協に招き、博士論文「福祉用具と住宅改造の実施が要介護高齢者世帯に及ぼす影響」の研究のフィールドを提供しました。

筒井さんはここで、さらに、当時の特別養護老人ホームで行われていた300種類の介護業務とその業務ごとの負担を1分間スタディ調査の手法を利用しながら数量化することに成功しました。介護内容を客観化し、職員の負担量がその内容ごとに異なることを明らかにした初めての研究になりました。

■スカウトが、現れる■

筒井さんのこの発表をきいた翌日、全社協に早速、スカウトに現れた人物がいました。当時、国立医療・病院管理研究所医療経済研究部長の小山秀夫さんでした。94年、厚生省に介護対策本部が誕生した年のことでした。筒井さんは同研究所へ。

その前年、厚生省内では、介護保険の大枠を決めるプロジェクトチームが秘密裏に中間報告を纒めていました。

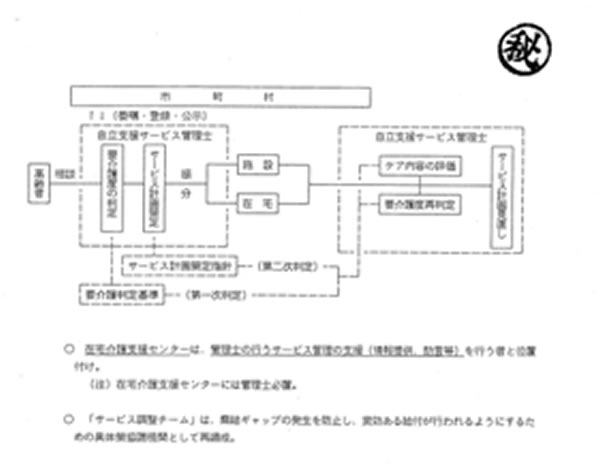

そのマル秘資料(写真②)には、特に重要な柱として「自立支援サービス管理」という項目があり、こう書かれています。

「自立支援サービスは、①本人の状態の評価、②組み合わせるサービスの評価、③おこなわれたサービスの評価、の3つを基軸とする制度運営のカナメとなるもの」

当時、厚生省の担当者はこう考えていました。

「介護保険の導入は国民各層の様々な意見や関係団体との論議、政治的な調整のもとで進められるだろう。ただし、要介護認定だけは、最初から最後までわれわれで責任を負わなければならない課題だ」と。

「ミスター介護保険」と呼ばれる山崎史郎さん(いまは、経済財政運営を担当する内閣府審議官)は、当時を振り返って、こういいます。

「介護の必要性とその程度を客観的で、透明性の高い形で判定することは、介護保険の『公正・公平性』を確保する『必須の条件』だと考えていたからです」と。

とはいえ、認定方法については、世界のどこを探しても先例がありませんでした。

たとえば介護保険のサービスメニューの手本になったデンマークの場合――。

経験をつんだ訪問ナースが中心になり、「どんなサービスがあれば自宅で自立して暮らせるか」を本人を主役に家族、家庭医、ホームヘルパー主任たちと相談してテキバキと決めていきます。

時間も費用もかからない、しかも血の通った方法です。

それが可能なのには、3つの条件がありました。

①歴史を重ねる中で訪問ナースの技量が高まり、人々から信頼されていること、②有力者の圧力でサービス供給に手心を加えるなどという風習がないこと、③補助器具、住宅改善、ホームヘルプ、訪問看護などの費用が市町村の予算でまかなわれていたため、国の統一基準をつくる必要がなかったこと。

日本では、そのどの条件もかけていました。

この「マル秘報告書」にも、認定方法については、こう書かれているだけでした。

「日常生活動作と痴呆状態の組み合わせにより、超重度、重度、中度、軽度の4ランクに」

日常生活動作ができなくなればなるほど、認知症が重くなればなるほど、介護の必要度が高まるのなら、これでOKなのですが、現実には、逆なケースがたくさんあることが分かり、たちまち暗礁に乗りあげました。

次に頼りにされたのは、アメリカ生まれのMDS・RUGでした。これは、後にケアプランに発展していったのですが、日本の現場で要介護度の認定に使うのは現実的ではないことが分かりました。

救い主として注目されたのが、筒井さんが全社協で行った1分間スタディ調査手法を用いた特別養護老人ホームでの研究でした。

こうして、本格的な調査研究が始まりました。小山部長の強力な人脈で、特別養護老人ホームだけでなく、老人保健施設、介護力強化病院の協力をえることができ、94年から98年までの5年間、延べ16万人にのぼる要介護高齢者を対象とする、空前の「国家的調査研究プロジェクト」になりました。

■大食らいな助っ人たち■

方法はこうです。協力してくれた施設や医療機関で、その日に働く職員全員がどの高齢者に何分どのような介護が提供されたかを記録します。働いている全員に対して1人づつ職員が記録者として、1日中、後をついて歩き、職員自身の行動もすべて記録するのです。

さらに、これを、323種類のケアコードの番号にかえます。ここまでのややこしい作業を施設や病院の調査責任者が行ってくれました。

忙しい介護現場の、まさに汗と涙の記録です。

その記録の内容を筒井さんと筑波大アメリカンフットボール部の学生たち、のべ100人でチェックしていきました。体力を期待したのかと思ったら、そうではありませんでした。この競技では多くのサインを細かく出して戦略をたてます。部員にはこれらの暗号を記憶する特技があるのだそうです。323もある細かいコードを見事に覚え、調査票の矛盾を見つけ出してゆきました。

「食費だけで300万円もかかって、弱っちゃった。彼ら、大食らいで、1食2人前を3食、それに1人1リットルの牛乳、おやつを用意するのが条件なんだもの」と、小山さん、なつかしそうにこぼします。

このチェックによって、思いがけないことが見つかりました。元の記録がないのに、ただ数字を適当に書き込んだらしい医療機関あったのです。

良心的な医療機関ばかり選んで協力してもらったと思っていた小山さんにはショックだったようです。

厳しい表情で追及する小山さんに、担当者と病院長は青ざめ、調査票のつまった段ボール箱をもって、うなだれて研究所を去ってゆきました。

そのときのことをメールで尋ねたら、ふだんは冗談ばかりいっている小山さんから、こんな生真面目な返事が返ってきました。

「大げさですが真理の探究が研究者の使命だと信じて生きてきました。あの頃は大変な時代でした。」