(呆け老人をかかえる家族の会の機関誌『ぽ〜れぼ〜れ』、社会保険研究所刊「介護保険情報」の連載より)

※写真にマウスポインタをのせると説明が表示されます

朝日新聞論説委員室の宴席で唄いつがれている「社説・数えうた」というのがあります。ウロ覚えなのですが、抜粋してみます。

ひとつ、一人で書くのを、1本社説ともうします、とても疲れますっ ♪

四つ、夜でも書くのを、「事件社説」ともうします、筆が勇みますっ ♪

五つ、いつでも書くのを、「暇ダネ社説」ともうします、馬鹿じゃ、書けません ♪

七つ、泣き泣き書くのを、「追っかけ社説」ともうします、うちにゃ、ありません ♪

八つ、ヤケで書くのを、「抜かれ社説」ともうします、これも、ありません ♪

九つ、心で書くのを、「ほんとの社説」ともうします、ボクが、書いてますっ ♪

私が着任するまで百年間、朝日新聞の論説委員室は男性だけだったので「ボク」なのです。2001年までの17年間、私はここで、医療と福祉(科学部デスクから着任した直後は、科学と技術も)の社説を受け持つことになりました。

■社説は批判精神が身上■

社説は批判精神が身上です。1985年から懸命にキャンペーンしたことが、「ゴールドプラン」として思いがけなく陽の目を見た(第9話)ときに書いた89年12月30日付の社説を今回、読み直してみて、驚きました。まったく褒めていないのです。

◆

本当に福祉が重視されたのか(社説)ひどい仕打ちを何年もされていると、ほんのちょっとした情けが身にしみる。贈り主がこれまでひどい仕打ちをしてきた張本人であっても、急に仏のように見えたりする。こんな時、見極めなければならないことが、少なくとも2つある。

第1は、贈り物の中身が感激するに値するものなのかどうか。そして第2はその行為がこれまでの仕打ちへの反省に根ざしたものか、それとも訳あっての今回かぎりのものなのか、である。

長年、福祉の充実よりも、自助努力が大切だと説いてきた政府・自民党が、新年度予算案で福祉ムードを強調している。「高齢者保健福祉推進10か年戦略」で厚生省の概算要求を上回る初年度予算をつけた。だが、覚めた目で点検してみなければならない。(略) ホームヘルパー10万人という数字は人口当たりでデンマークの5分の1、それも10年先の話だ。「12年間で5万人に」という当初の計画が控えめ過ぎたのだ。その他の高齢化先進諸国の水準と比べても、10万人は十分な数字ではない。

同様のことは「10か年戦略」に盛り込まれたデイサービスやケアハウス、在宅支援センターなどの数についてもいえる。(略)

第2点はどうだろうか。福祉は「高齢者」だけが対象ではない。もしも政府や自民党が日本の福祉水準を先進国にふさわしくしようとしているなら、「だれもが、どこでも、いつでも、的確で質のよいサービスを、安心して、気軽に受けられる在宅福祉サービス」という「10か年戦略」の目標を、高齢者だけでなく、ハンディキャップを持つすべての人に広げてもよいはずだった。

しかし身体障害や知的発達の遅れ、精神病や難病の人々は今回の「福祉予算」から取り残された。高齢者福祉は票になるが、その他の福祉は票にならないとの判断からだろうか。(略)

■清水の舞台から飛び下りた■

90年4月17日付けの社説「市町村の時代を福祉から」(図1)は、珍しく役所の方針を支持する、当時としては清水の舞台から飛び降りる覚悟で書いたものでした。

介護保険や支援費制度が始まった今、「福祉の主役が市町村なんて、あたりまえじゃないか」と、みなさま、お思いになるかもしれません。

でも、90年当時は少数派だったのです。

反対理由の第一は、「市町村に、そんな力量はない」。

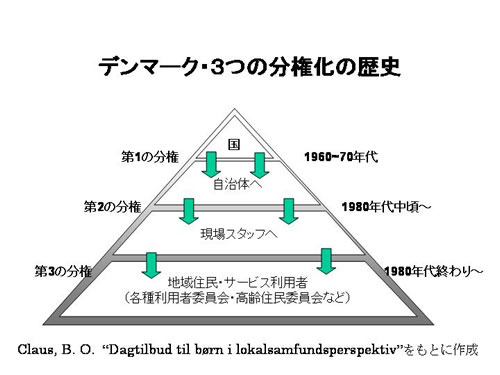

しかし、目を高齢化の先輩国に向ければ、福祉サービスの権限と責任は70年代に既に市町村のものとなっていました。図2(図をクリックすると別ウィンドウで説明つきの拡大図が見られます)は阪大時代の教え子、いまは市役所につとめる福島容子さんの修士論文発表資料から引用させていただいたものです。

デンマークで、権限が国から現場へと移っていった様子がわかります。

どこに、どのような困難を抱えた人が、どんな風に暮らしているかは、身近な市町村ほど的確につかめます。市町村の方が、土地がらや人情にあった政策を立案できます。

国や県と違って、政策を実施した成果が評価しやすくなります。

図3はコペンハーゲン市の76年の情報パンフレット「一体化された支援への道〜生活支援法のお知らせ」の表紙です。市町村に権限を移すと同時に、窓口を一本にした総合的な福祉が行われるようになったことを示しています。

(クリックすると説明つきの拡大図が見られます) |

|

「市町村にそんな力量はない」論は、介護保険法が成立する間際まで繰りかえされた主張でした。

反対理由のもうひとつは、「そんなことをしたら、クニは福祉予算を削り、市町村にツケをまわすに違いない」という不信感でした。「市町村の時代を福祉から」などと社説に書いたら、「朝日新聞は、いつ厚生省の提灯持ちになったんだ」と非難される雰囲気でした。

にもかかわらず火中の栗を拾ったのは、老人福祉法改正の中心にいた老人福祉課長の辻哲夫さん(現・厚生労働審議官)と企画官の中村秀一さん(現・老健局長)の気迫と誠実さに打たれたからでした。

■"辻説法"と滋賀の"師匠"たち■

辻さんは、介護保険の可能性をごく早い時期に文章化したことで、知る人ぞ知る存在です。時事通信社の旬刊誌「厚生福祉」の87年12月19日号から3回連載された「介護問題を考える―特に費用負担の視点から」という論文は、専門家の間で大きな反響がありました。

そのときのペンネーム西川藤三は、滋賀県に障害福祉課長として出向していたときの部下、西藤登弥也、川上雅司、藤岡啓誠、三谷昭法の4氏の名前から一文字ずつもらったもの。辻さんは、その人たちを「僕の福祉の師匠」と呼びます。

その"師匠"たちと一緒に障害児を地域で支える新しい政策をつくっていく中で、「福祉の権限と責任は国でも県でもなく市町村に」という確信が育っていったようでした。

不信感をもつ人々の気持ちが納まるように、私は、社説の最後をこんな言葉で結びました。

"辻説法"の異名をもつ辻さんの熱烈な説得に心うごかされた人物がもう一人いました。自治労の福祉分野のリーダー、高橋公、通称ハムさん(現・自治労政治政策局部長)でした。ハムさんは、北欧にも出かけてさらに納得し、労働組合を説いて回りました。「実効をあげるには、予算の裏付けが不可欠である。高齢者の医療費は5兆5000億円。施設福祉の費用は3000億円。それと比べて在宅福祉サービスの費用は600億円とケタはずれに乏しい。(略)高齢化率の高い町村ほど税収が乏しい傾向がある。財源について国の責任を明確にする必要があるだろう。(略)住民本位の福祉に取り組むことによって市町村が真の自治体に脱皮することを期待する」

イチャモンをつけそうな労働組合と朝日新聞が応援に回ったこともあり、90年の福祉8法改正は、すらすらと運ぶことになりました。

■自立生活運動を支えた中村秀一さんの手引き■

このとき、辻さんの右腕として私やハムさんを説得した中村秀一さんは、第2話でご紹介したとおり、スウェーデンで本場の福祉サービスを体験していました。

90年7月、辻さんの後をついで老人福祉課長になるやいなやゴールドプランに生命を吹き込む政策を次々と打ち出しました。送迎サービス、ケア付き住宅、そして、24時間対応のホームヘルプサービス……。

いずれも、スウェーデンではごくあたりまえな、日本でいえば、電気や水道と同じような日常的なサービスです。けれど、日本人には経験したことのないものばかりでした。

中村さんが自ら筆をとった「ホームヘルプ事業の手引き」には、つぎのような文章が書き込まれています。

・退院と同時にホームヘルパーが派遣できるように、入院中から検討するといった工夫が必要である

・緊急の場合はまず派遣、手続きは後でかまわない

・15分でも長時間でも、また、早朝・夜間・休日でも、必要に応じて派遣すべきだ

・同居家族がいるからといって優先順位を下げるような要項は早急に撤廃すること

・回数や時間を制限する要綱等を定めている市町村は早急に改正すること

・低所得者に限ることはみとめられない

介護保険の骨組みはこのときすでにできていたとさえ言えるでしょう。

介護保険の骨組みはこのときすでにできていたとさえ言えるでしょう。「手引き」に感動した私は「脱・お役所仕事に期待する」という社説(図4)を書きました。

お役所を褒めた最初の社説でした。

重い障害をもつ人々はこれをバイブルに市町村を説得し、自立生活運動を展開することになりました。