(呆け老人をかかえる家族の会の機関誌『ぽ〜れぼ〜れ』、社会保険研究所刊「介護保険情報」の連載より)

◆孤独な苦労が果てしなく、「いっそ一緒に」と心中に……◆

「ほんとうは……こんなところに……入院……したくなかった」

83歳の老人の目には涙があふれた。老人は脳卒中で半身不随であった。

家族は80歳の妻、長男夫婦、孫。

体をきれいに拭き清め、食事や排泄の世話をする。

果てしない看護に、家族はヘトヘトになった。それがもとで、妻、娘たち、長男の妻の仲が険悪になった。

枕元でいさかいが繰り広げられた。

老人は「入院したい」と紙に書いて渡した。

「家族が……自分のことで争うのがつらかった。自分さえ……いなくなれば……と思って……」と、老人は打ち明けた。

老人は半年後に死んだ。

1983年春、朝日新聞の解説面に30回連載された『医療−最前線でいま』の1コマです。

当時私は連載をとりまとめる科学部デスクでした。体外授精や臓器移植、新薬だけが「最前線」ではない。そう考えて、丁寧に現場を歩く松本健造記者に在宅ケアの取材を注文したのでした。この回は、こう結ばれています。

全国的にみると制度のないところがほとんどだ。孤独な苦労が果てしなく続く。

ふっと「疲れた」ともらす。

すると、老人が気がねから、「死にたい」と口にする。「いっそ一緒に」と心中に傾斜していく。

今日も、あちこちで悲劇の芽が育っている。

◆必要な日に、必要な時間帯に◆

1994年12月に発表された厚生省の高齢者介護・自立支援システム研究会報告書は、「在宅重視」「高齢者自身による選択」をうたい上げ、「ボイント」として、提言のサワリをこう記しています。

- 多くの高齢者は、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることを願っており、高齢者が無理なく在宅ケアを選択できるようにすることが重要。

- ただし、家族介護に過度に依存し、家族が過重な負担を負うようなことがあってはならない。

- したがって、次のような方向を目指すことが重要。

- 高齢者が必要なサービスを、必要な日に、必要な時間帯に受けられる体制

- 一人暮らしや高齢者のみの世帯も可能な限り在宅生活が続けられるように支援

- 重度の障害を持つ高齢者や一人暮らしの要介護高齢者は24時間対応を基本

◆それは、1冊の本から始まった◆

在宅医療のパイオニア佐藤智(あきら)さん(右の写真)と、後に厚生労働事務次官として在宅医療を核にした医療改革に踏み切る決断をすることになる辻哲夫さんが出会い、深い信頼で結ばれることになったのは87年のことでした。

辻さんは滋賀県障害福祉課から厚生省に戻ったところでした。老人福祉課の企画官に配属され、初めての分野の勉強のため書店めぐりをしていたときに手にとったのが、佐藤さんの著書『在宅老人に学ぶ』(ミネルヴァ書房)でした。

「深く感銘を受けました。門を叩こうと思っていました」

佐藤さんは回想します。

「ある講演会でのことです。壇上の辻さんが私の本を掲げて『目を開いてくれたのはこの本です』と、本の内容を掘り下げた素晴らしい話をされました。

休憩時間に名乗り出たら大層驚かれ、『在宅医療の現場をぜひ体験させてください』と。意気投合しました」

訪問看護の草分け、紅林みつ子さんと行動をともにした辻さんは、そのワザに感動しました。

「同志を増やそう」と、医師、ナース、ホームヘルパーと厚生省のスタッフが一緒に学ぶ勉強会を毎月開くことにしました。厚生省のスタッフが分野を超え現場の人々と一緒に学ぶという方式は、霞ケ関では前代未聞のこと。前回登場の伊藤雅治さんや村松静子さんもメンバーでした。

◆携帯電話がなかった時代の24時間体制◆

佐藤さんたちは80年から、24時間をカバーする在宅医療システムを始めていました。その情景を再現してみます。

携帯電話の影もなかった時代の話です。

◆

真夜中、佐藤さんの枕元でポケットベルの音。ライフケアシステムの会員の誰かの容態が急変して連絡してきた合図です。

眼鏡をかけメモを用意し、会員名簿を開いて、新宿にある白十字診療所の留守番電話専用機にダイヤルします。送話の部分にコマンダーという道具を押し当ててピーッという音を出すと、診療所にある留守番電話が作動、録音された声が聞こえてきます。

名簿を見て、その家にすぐに電話。容態を尋ね、予め各家庭に配ってある救急薬の中から飲むべき薬など対処法を伝えます。

そして、「20分したら、電話をください」と電話を置きます。

状況次第で駆けつけることもありますが、電話のやりとりだけでおさまることがしばしばです。

◆

このライフケアシステムは、一世帯月7000円の会費を出し合い医師や事務局を雇うという仕組みでした。40数人で始めたのですが、15年たった95年には300世帯900人に広がりました。

95年に朝日新聞で開いたシンポジウム『病んでも輝いて生きるには〜垣根を越えて』で佐藤さんはこう報告しました。

「この14年間に亡くなった会員222人の半数は、自宅で最期を迎えました。がん患者も、60%が家で亡くなりました。全国平均は5%です。この日本では自宅で最期を迎えることができない。これは、医療、福祉のあるべき姿ではありません。90%の患者が病院で亡くなる国は、先進国では日本だけです」

◆勇さんと美代子さんと◆

ときは流れて99年、保険局長の近藤純五郎さんのところに厚生科学課長の高原亮治さんから思いがけない話が持ち込まれました。子どものいない富豪の夫妻が、「持ち株100万株を社会の役にたててほしい」と望んでいるというのです。

その少し前、近藤さんのもとに参院議員の阿部正俊さんから相談が持ち込まれていました。「社会保障制度審議会の隅谷三喜男会長が信頼している佐藤智というお医者さんが、新しい試みのための資金不足で困っているんだけど、助けてくれる金持ちはいないかなあ」

近藤さんのアタマに、この2つを結びつけるアイデアが閃きました。早速、医療保険と健康政策を担当する審議官を呼びました。

それが、辻さんでした。

飛び上がるほど喜んだのは辻さんです。

あとはトントン拍子。100万株の配当金を原資とする「勇美記念財団」が2000年7月立ち上がりました。

住野勇さんというその富豪の投資顧問、中山純彦さんが無給で事務局長を引き受けました。その中山さんが海外の財団事情にくわしかったことから、アメリカの例にならって、財団の名前は住野勇・美代子夫妻の名前を組み合わせ、「勇美」となりました。

株価の上下などで変動するものの、毎年1億円ほどを在宅医療の人材養成と在宅医療の研究のために助成しています。05年11月23日、記念財団が主催となり、在宅医療を推進する4団体と第1回在宅医療推進フォーラムが開かれました。

近藤さんと高原さんは岡山県人会で昵懇の間柄、退官後は法律事務所を開くほど緻密な近藤さんを頼りにして、高原さんはしばしば相談を持ちかけていました。

隅谷さんは、佐藤さんとはクリスチャン仲間でライフケアシステムの会員。

そして、辻さんと佐藤さんをつないだ1冊の本。

この3つの「えにし」が出会ったことで、在宅医療のうねりが広がっていきました。

◆人の輪がつながって◆

在宅医療を志す医師たちの研究会や学会は、各地で産声をあげていました。

目指す目標は重なっているのに、その活動はバラバラで互いの成果を交換する機会がないままに、ときが過ぎていました。

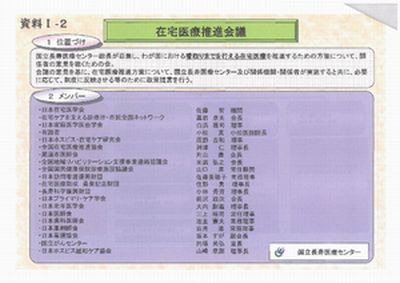

そんなとき、財団が誕生。ここを拠点に次第に人の輪がつながるようになりました。事務次官になった辻さんの肝入りで、国立長寿医療センター総長の大島伸一さんが招集する「在宅医療推進会議」が誕生。医師だけでなく、歯科医師、薬剤師、看護師の組織も加わりました。

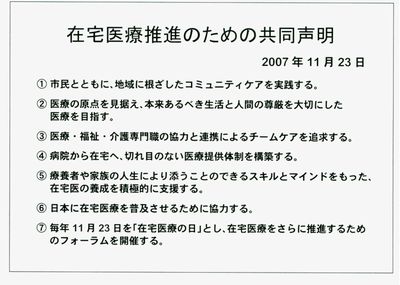

07年11月23日、長寿医療センターも共催して開いた在宅医療推進フォーラムでは、表の7つの団体が集まりました。

| 日本プライマリ・ケア学会 | 1978 | 実地医家のための会 | 1963 |

| 全国国保医学会 | 1963 | 全国国保医学会 | 1961 |

| 日本ホスピス・在宅ケア研究会 | 1992 | ||

| 日本在宅医学会 | 1999 | 在宅医療を推進する医師の会 | 1994 |

| 日本在宅医療研究会 | 1999 | 在宅癌治療研究会 | 1990 |

| 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク | 2002 | 在宅ケアを支える診療所・全国ネットワーク | 1995 |

| 日本家庭医学医療学会 | 2002 | 家庭療学研究会 | 1986 |

「市民とともに、地域に根ざしたコミュニティケアを実践する」など7項目からなる共同声明を発表しました。

そして、11月23日を「在宅医療の日」として毎年フォーラムを開くことを申し合わせました。

図(クリックで拡大)は、昨年のフォーラムで配られたものです。

メンバーの3番目に載っている白浜雅司さんは、昨年、50歳の若さで世を去りました。

学生時代、聖路加国際病院院長だった日野原重明さんに出会ったことがきっかけで、あるべき医療の姿を胸に刻み、36歳で佐賀県の山間の小さな診療所へ。

「村医者」であることを誇りにしこどもたちにも慕われ、佐賀大を拠点に後輩を育てることにも情熱を注いでいました。敬虔なクリスチャンでした。

◆日野原さんと・佐藤さんと◆

在宅医療を日本に根付かせるために、昨年暮れ、全7巻の『明日の在宅医療』(中央法規出版)が刊行されました。編集代表は佐藤智さんです。医師以外のさまざまな職種も加わった70人の筆者はこのネットワークにゆかりの人々です。

私が「過激な長老」と名付けている日野原さんと佐藤さんが、第1巻の『在宅医療の展望』で、対談しています。味わい深いので抜粋してみます。

<日野原> 病気は生活の中で治さないとね。私が生活の中で病気を直すことに注目した理由は、家庭と病院では病状のあらわれ方が違うことに気づいたからです。

<佐藤> 日本のこの50年の歩みほど「病院医療に傾斜した国」「医療が収益事業になった国」はないとおもいます。

<日野原> 病院医療と在宅医療の違いが最も象徴的に現れるのは、看取りのときです。病院では人生の最期に、愛する者から隔離されてしまう。気管挿管など無理なことをせず自然にさせていると最後までコミュニケーションがとれるのです。

そして、2人の長老は、どちらも看護の充実が在宅医療のカナメと語っています。

次回は、再びナースの物語を。