(呆け老人をかかえる家族の会の機関誌『ぽ〜れぼ〜れ』、社会保険研究所刊「介護保険情報」の連載より)

※写真にマウスポインタをのせると説明が表示されます

「公的介護保険」導入求める 高齢化社会へ社会保障審委報告案

という見出しの特ダネが朝日新聞の一面を飾ったのは、1994年6月12日。

高齢者介護・自立支援システム研究会(略称システム研)が設けられる3週間ほど前のことでした。

「厚生省内で密やかに進められてきた介護保険制度が、お墨付きを得て水面下から飛び出すファンファーレでした」と制度創設にかかわった人々は述懐します。

「制度審」と略称される社会保障制度審議会は、50年の伝統をもつ格式ある審議会で、こう定められていました。

その制度審の将来像委員会が、介護保険を提案するというのですから、記事はインパクトがありました。社会保障制度の在り方について大所高所の見地から調査審議し勧告等を行う内閣総理大臣の諮問機関である

関係省庁は、社会保障に関する法律の制定や改廃については必ず本審議会に諮問すること

■公的介護問題が政治の論議の俎上に■

特ダネの主の政治部記者、いまは、朝日新聞西部・編集センター長の相楽剛さんはいいます。

「あのころ、政治家たちの介護への関心は薄く、厚生族といわれる政治家も、関心は医療費改定や年金の国庫負担率でした。あの記事は公的介護問題を政治の論議の俎上に載せるきっかけの役割を果たすことになったと思います」

制度審は、審議会ばなれした審議会でした。

審議会といえば、事務局をつとめる省庁があらかじめ筋書きをつくり、報告書や勧告も官僚が下書きしするのが通例とされています。ところが、制度審は、委員自身が筆をとるのが伝統でした。

お役所の操縦がきかない、それだけに、権威ある存在だったのです。

初代会長は、東大総長だった社会政策学者、大河内一男さん。大河内さんが84年に亡くなった後を受けて95年まで会長をつとめた隅谷三喜男さんは、労働経済学が専門の東大名誉教授でした。加藤剛や仲代達也が演じた、五味川純平のベストセラー『人間の条件』の主人公、梶は、隅谷さんがモデルといわれています。

「社会の底辺で働きたい」と満州の製鋼所で働いていたころ五味川さんに出会ったのです。世界平和アピール7人委員会のメンバーや成田空港問題の解決のために設立した隅谷調査団の団長としても知られる、気骨と信念の人でした。

■「国民負担率概念は国際的に通用しない」■

制度審の当時の委員、文才を買われて委員会報告を起草した阿部恂さんは、「私の生涯で、師と呼べる唯一の人が隅谷先生です」と前置きして当時のことを回想します。

阿部さんは警視庁クラブで活躍し、社会部長から日本経済新聞論説委員。同社取締役や日経テレプレス社長をへて、77歳のいまは悠々自適の身です。

「当時のことですから、草案は手書きでした。それを、私が委員のみなさんにファックスして意見をファックスしてもらう。事務局の手は一切借りませんでした」

「隅谷先生の凄いところは、良い悪いを曖昧にしないこと。制度審委員には国会議員もいて、しかも出席率がいいんですが、ビシッとおっしゃる」

「経営側委員や国会議員からから『国民負担率の限界を書き込んでほしい』といった話が出たときも、先生が『日本は生活小国で、限界を論ずる以前の状態です。しかも、国民負担率という考えは日本以外には使われていない。国際的に通用しない』『大蔵省のいうことをいちいち聞いていたら何もできない』とビシッとおっしゃった。先生がおっしゃるので、みんな納得する。このときが、一つの山でした」

この報告が正式に公表された翌朝、9月9日の社説に私は「新ゴールドあっての介護保険」というタイトルでこんな風に書きました。

◆

93年の第一次報告は、北欧風の美女に、米国風の脳みそと途上国産の心臓を移植したようなものだったが、8日発表された最終報告書からは、こうした奇妙さが消え「社会連帯」の思想が貫かれている。

高齢社会の現実と遊離した、いわゆる「臨調路線」に審議会として初めて反撃を加えてもいる。こうした点は高く評価したい。

臨調は、租税と保険料負担を足した公的負担を「国民負担」と名付け、これを抑えることを至上命令とした。この政策が「介護地獄」と呼ばれる精神的、肉体的負担を国民に強いた。

それは、また、医学的に不必要な「社会的入院」を招き、経済的負担を国民に負わせた。

報告書は「社会保険料・租税負担が増大したとしても、社会保障が充実するならば、その分、医療・福祉の自己負担金、民間保険の保険料、家族の介護・育児などの負担が軽減される」と述べている。その通りだと思う。

審議会は、さらに一歩進め、社会連帯の具体策として「公的介護保険」を提言している。この提言を実らせるために、注意すべき第一は「新ゴールドプラン」と「公的介護保険」の役割の違いを、政治家や国民が正確に理解することである。

新ゴールドプランは、医療の世界にたとえれば、無医村に診療所をつくり、医師や看護婦を育てる仕事にあたる。いまの日本は、介護に関しては、終戦直後の無医村時代に似た状況だ。(略)

■シンポジウムが花盛り、論客が続々と■

この年の暮れ、システム研究会報告も出て、95年は、介護保険をめぐるシンポジウムラッシュとなりました。本棚を探したら、私が関係し、しかも、記録集が出ているものだけで95年前半だけで4つもありました。

この年の暮れ、システム研究会報告も出て、95年は、介護保険をめぐるシンポジウムラッシュとなりました。本棚を探したら、私が関係し、しかも、記録集が出ているものだけで95年前半だけで4つもありました。その1つは、朝日新聞が1月23日に開いた「病んでも美しく、輝いて生きるために」。隅谷さんにも参加していただきました(写真①)。隅谷さんの発言を抜粋してみます。

◆

87年1月に妻から、がんだと告知されました。3回の手術と25回の放射線照射を受けました。この年の秋、友人、知人に病状を書いて送りました。がんを公表すると仕事を断るのがとても楽なんです(笑い)。人生が充実いたします。

「第1次5カ年」と書いて、残りの人生を設計しました。92年には5年目を迎え、次は第2次3カ年としました(笑い)。

これまで日本の社会保障制度は最低保障に重点が置かれていましたが、国民生活を広く保障する体制に構築し直す必要があります。その視点で21世紀を展望すると、高齢化、核家族化、女性の就業増加、費用の増大があります。そういう中で新しい社会保障の担い手はだれかを考えると、何より社会的な連帯を築かないといけません。その一つとして、私たちは老人に対する公的な介護保険の制定を提唱しています。

◆

14年前の初雪の日に車ごと6m下の谷底に落ち、首から下が動かない身になった上村数洋さんは、失った機能を補助する支援技術と妻の介助で仕事もでき、海外にも出かける充実した日常(写真②)を語りました。

14年前の初雪の日に車ごと6m下の谷底に落ち、首から下が動かない身になった上村数洋さんは、失った機能を補助する支援技術と妻の介助で仕事もでき、海外にも出かける充実した日常(写真②)を語りました。

妻の八代衣さんは、「公的な制度のもとで介護を受けられたら、私自身ももっといい人生を送れます」と補いました。

上村さんが事故に遭った、その同じ年、でライフケアシステムを立ち上げた佐藤智さん(写真③)は、「自宅での最期が理想です。この14年間に亡くなった会員222人の半数は、自宅で最期を迎えました。がん患者も、60%が家で亡くなりました。全国平均5%と比べかなりの率です」と報告しました。

上村さんが事故に遭った、その同じ年、でライフケアシステムを立ち上げた佐藤智さん(写真③)は、「自宅での最期が理想です。この14年間に亡くなった会員222人の半数は、自宅で最期を迎えました。がん患者も、60%が家で亡くなりました。全国平均5%と比べかなりの率です」と報告しました。

このお二人の提言の精神は、ことし始まった障害者自立支援法、改正介護保険、改正医療保険に盛り込まれています。

10年訴え続ければ、実践を重ねれば、政策も変わる、と希望がもてます。

写真④は、朝日新聞と朝日カルチャーセンターが主催した2月24日のフォーラム「公的介護保険をめぐって〜厚生省の新介護システムを読む!」です。

写真④は、朝日新聞と朝日カルチャーセンターが主催した2月24日のフォーラム「公的介護保険をめぐって〜厚生省の新介護システムを読む!」です。

システム研で活躍した論客、樋口恵子さん、岡本祐三さん、事務局だった伊原和人さんに、北欧事情に詳しい山井和則さん、オーストラリアに詳しい石原美智子さんが加わりました。

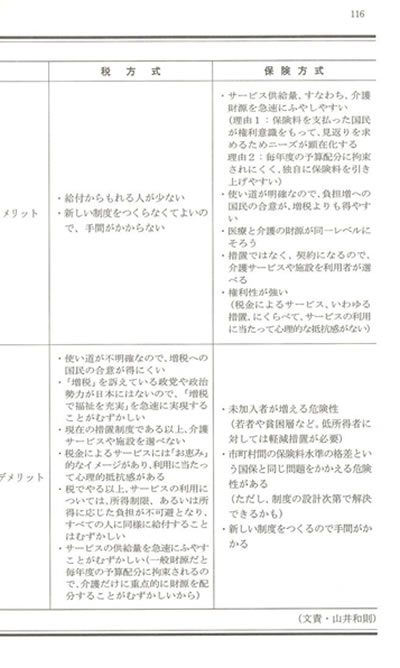

表は、役所を背負った伊原さんが言えないことの代弁もかねた山井さんの資料です。

自立支援法立案担当の企画官となった伊原さんと、民主党衆院議員になった山井さんが、後に、法案をめぐって激しくやりとりすることになったのは、奇しき巡り合わせです。

◆

多くの人に敬愛された隅谷さんがこの世を去ったのは、86歳、2003年のことでした。