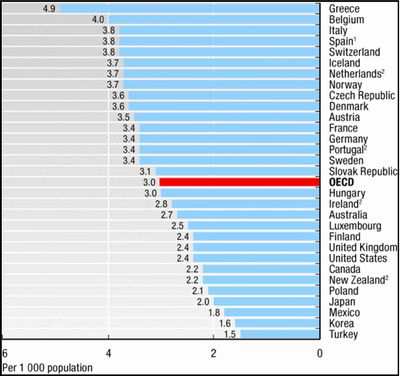

■日本のお医者さんは、は下から4番目■

まず、右のグラフをご覧ください。

OECDが発表した先進諸国の人口1000人あたりのお医者さんの数です。

日本は平均よりはるかに少なく、なんと、下から4番目。

日本より少ないのは、メキシコ、韓国、トルコだけです。

原因はかなりはっきりしています。

医学が進歩するのにあわせて、他の先進国では1980年代から医師の養成を増やしていきました。

ところが、日本の政府は閣議決定までして、まったく逆の政策をとったのです。

「医師が増えるとその数に比例して医療費が増える」

「社会保障費が増えると、日本の経済の活性が失われてしまう」

という根拠の薄いおびえからでした。当時、私は「寝たきり老人」は「寝かせきり」にされた犠牲者、社会保障が充実した国には「寝たきり老人」という日常語はない、とキャンペーンしていましたが、「北欧のような社会保障をしたら、日本の経済が傾く」と非難されたのでした。

結果は、ご存じの通り。医療や福祉を値切った日本の経済は傾き、社会保障を充実した国々では経済も財政収支も出生率も順調なのです。

医師不足の深刻さを覆い隠していた仕掛けの1つは、「労働基準法も真っ青」という世界にまれな長時間勤務でした。けれど、それにも限度があります。おまけに、昼だけ働く「ビル診」や不妊外来といわれるクリニックに転身する医師も増え、勤務医の数が減って、過酷な労働に拍車がかかりました。

疲れはてている勤務医たちの心をつつみこみ、地域を変えようという試みが日本のあちこちで始まりました。

そこには、『恋するようにボランティアを−優しき挑戦者たち』(ぶどう社)でご紹介した「ボランティアの法則」が働いていました。

◆法則・恋のように、偶然の出会いから◆

たとえば、兵庫県の県立柏原病院の小児科を支えようとしたボランティアたちです。

この病院の若き小児科医、和久祥三さんは、小児医療の深刻な現状を県知事に、地元医師会に、訴え続けていました。

けれど、まともな反応は返ってきませんでした。

医師が過労だと患者に危険が及びます。

和久さんは病院を辞める決心をしました。

多くの医師は黙って職場を去っていくのですが、和久さんは違うことを考えました。

辞める前に、「ふるさとの人に、危険を知らせたい」と思ったのでした。そこで、地元の丹波新聞の記者、足立智和さんに打ち明けました。

こうして、2007年4月5日の丹波新聞の1面トップに「人事ショック 県立柏原病院の小児科存続危機(上)」という記事が載りました。

でも、目立った反応はありません。

足立さんは知人たちに頼んで、子育て中の女性を市内の洒落た珈琲店に集まってもらいました。ごくごくふつうの母たちでした。

「美味しいケーキたべへん」と誘われて参加した女性もいました。

この偶然の出会いが、ユニークなボランティア活動「県立柏原病院の小児科を守る会」に発展したのでした。

◆法則・ボランティアは伝染する◆

ひとりの主婦が、柏原病院に駆け込んだ夜の体験を語りました。それが、集まった人の心を揺さぶりました。和久医師の真摯で優しい対応と、一睡もしない過酷な勤務についての話でした。

まず署名運動をすることになったのですが、経験者はひとりもいません。地元の商店、保育園、美容院など200カ所を電話帳で調べ、飛び込み嘆願を始めました。

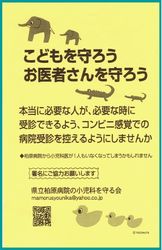

そのとき配ったのが右のチラシです。

1カ月の間に5万5366の署名が集まりました。丹波市と隣の篠山(ささやま)市合わせて人口11万5000人ですから、凄いものです。

この署名をもって兵庫県庁に知事を訪ねたのですが会えませんでした。知事の代わりに対応に出た局長は現状をまるで把握しておらず、暖簾に腕押しです。

◆法則・ボランティア菌は暗いところでなく、楽しいところで増殖する◆

がっかりはしたものの、守る会の女性たちは諦めませんでした。

「行政に頼っていても、何も変わらへん」

「やれることやっていくしかないなあ」

まず7月、「署名ありがとうバザー」と銘打って広場のフリーマーケットに出店しました。メンバーが持ち寄った子供服やおもちゃを格安で売り、商品にさりげなく、メッセージカードをそえました。

「こどもを守ろう。お医者さんを守ろう。ほんとうに必要な人が必要なときに受診できるよう、コンビニ感覚での受診を控えるようにしませんか」

小児科の受付に「ありがとうポスト」を置きました。左下の写真のように、ティッシュペーパーの空き箱に色紙で飾りをつけたものです。

こどもたちのたどたどしい文字の感謝の手紙に和久さんは涙ぐみました。

|

|

◆法則・ボランティアには、命令形がない◆

ボランティア魂はさらに感染していきました。

プロがその知識や特技や権限を生かす「銭形平次型ボランティア」が広がってゆきました。

商店街は「地域医療を守るのは一人一人の心がけ」というノボリを掲げ、そのミニチュアが陳列棚を飾るようになりました。

タクシーも会社のロゴの上にステッカーを貼って街を走ります。

「病院にいく、その前に」という絵入りのわかりやすい冊子も出来上がりました。和久さんや同僚の医師たちが監修しました。

丹波市は、冊子を買い上げて、乳幼児健診や新生児訪問検診で無料配布するようになりました。

足立記者は、1年のあいだに百本以上のコラムを書きました。神戸大小児科の教授も応援団に加わりました。

|  |

|

◆千葉、そして、東京でも◆

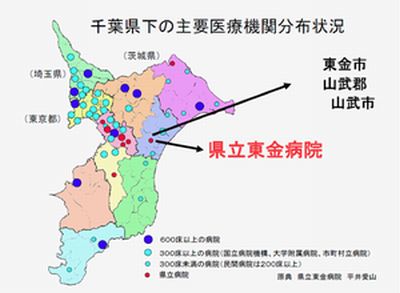

医療の質・安全学会は、08年度の「新しい医療のかたち賞」の地域社会の取組み部門に、千葉・東金地区で活動する「NPO法人 地域医療を育てる会」と、この「県立柏原病院の小児科を守る会」を選びました。

「地域医療を育てる会」は、「小児科を守る会」の2年前、2005年4月に始まりました。病院過疎のこの地域では幼い子どもが夜中に熱を出すたびに、遠い旭市や千葉市の救急病院連れて行かなければなりませんでした。

現実をはっきりと知ったのは、05年1月に開かれた「山武地域医療センター構想シンポジウム」のときでした。

住民は「〜してほしい」「〜してくれない」と嘆き、行政や医療関係者は「理解とご協力をお願いします」を繰り返していました。

住民は「〜してくれ」と誰かに依存するだけでいいのだろうか?

行政や医療関係者だけが対策を考えなくてはならないのだろうか?

住民に「理解とご協力を」と言う専門機関は、必要な情報を住民に伝えているだろうか?

「住民、行政、医療、福祉や保健など様々な立場の人たちが互いに知恵と力を出し合う関係こそが必要。そんな対話をする場を作ろう」と考えた人たちが、その年の4月には、「地域医療を育てる会」を組織しました。11月にはNPO法人に。

そして、2007年からは県立東金病院と一緒にレジデント研修を始めました。東金病院は、平井愛山院長のもと、地域と一体になって臨床研修に力をいれ、研修医を惹き付けていることで知られています。

2つの会は共同して『くませんせいのSOS』という絵本をつくりました。

東京でも「知ろう!小児医療 守ろう!子ども達の会」が誕生しました。右の写真のように、勉強を重ねています。

3つの会の代表は、藤本晴枝さん、丹生裕子さん、阿真京子さん、いずれも子育てに苦労した若いお母さんです。

それぞれ下のようなホームページをもち、インターネットを駆使し、学びあいながら地域を変えようとしています。

けれど、冒頭に掲げた「勤務医を過労に追い込む構造」「福祉や医療の費用を値切る日本独特の構造」が変わらない限り、ほんとうに安心できる社会は実現しえない、そんな気もするのです。

|

|

|

(大阪ボランティア協会の機関誌『Volo(ウォロ)』2009年1-2月号より)

★県立柏原病院の小児科を守る会、『知ろう!小児医療 守ろう!子ども達』の会、について詳しくお知りになりたい方は、「優しき挑戦者の部屋」の(15)医療事故と尼ケ崎脱線事故にご紹介した『小児救急〜悲しみの家族の物語』(講談社)に、著者の鈴木敦秋さんが大幅に加筆した文庫本をどうぞ。